I VESTIBOLI

Per un lungo viale alberato si giunge alla basilica di S. Maria delle

Grazie, incontrando dapprima due vestiboli di fattura rinascimentale, in genere non

molto considerati. Il primo a sinistra (1454) era adibito a portineria, mentre nel secondo

(1434) avveniva la distribuzione dei viveri ai poveri, attraverso un’inferriata che

ancora oggi si può vedere. Oltrepassato l’ingresso il visitatore si trova in

un’ampia corte nella quale la cangiante facciata della chiesa fa da quinta

prospettica. A destra sorge il palazzo ducale, ora "gipsoteca", mentre a

sinistra si trovavano un tempo i cantieri della fabbrica.

Per un lungo viale alberato si giunge alla basilica di S. Maria delle

Grazie, incontrando dapprima due vestiboli di fattura rinascimentale, in genere non

molto considerati. Il primo a sinistra (1454) era adibito a portineria, mentre nel secondo

(1434) avveniva la distribuzione dei viveri ai poveri, attraverso un’inferriata che

ancora oggi si può vedere. Oltrepassato l’ingresso il visitatore si trova in

un’ampia corte nella quale la cangiante facciata della chiesa fa da quinta

prospettica. A destra sorge il palazzo ducale, ora "gipsoteca", mentre a

sinistra si trovavano un tempo i cantieri della fabbrica.

LA FACCIATA

Concentriamo ora la nostra attenzione sulla facciata della chiesa.

Come spesso accade fu una delle ultime realizzazioni del grande complesso . Quando nel

1473 fu affidato l’incarico dell’esecuzione a Cristoforo e Antonio Mantegazza,

si stava concludendo il corpo della chiesa, si stava lavorando al tiburio e ultimando i

chiostri. Nel 1474 vengono associati anche Giovanni Antonio Amadeo e poi il Dolcebuono e

il Briosco, più tardi il Lombardino. Si può notare che la facciata è stata concepita

come un organismo a sé stante, indipendente dalla chiesa gotica, utilizzando marmo di

Candoglia e Carrara. La parte superiore è caratterizzata dall’elemento decorativo

dato dalla policromia dei marmi, mentre nella zona inferiore si infittisce l’ornato.

L'iconografia dell’insieme, realizzata dall’Amadeo, vuole raffigurare il trionfo

del cristianesimo sul paganesimo. Così troviamo nel basamento una serie di medaglioni di

imperatori romani e sovrani orientali, sopra lo zoccolo in diciotto bassorilievi

"Episodi della vita di Cristo", intervallati da statue di Santi e Profeti.

IL PORTALE

Il portale ricorda invece nello zoccolo la vita di san Bruno

(Amadeo), mentre nelle lesene scene di vite di Santi legate alla devozione ambrosiana e

pavese; nell’imbotte in quattro scene viene rappresentata la fondazione e

consacrazione della Certosa.

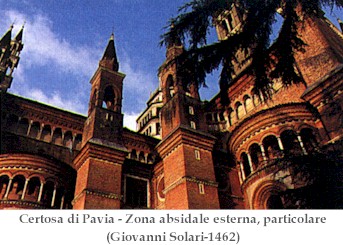

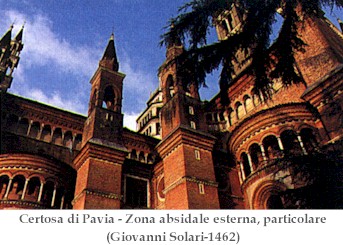

LE FIANCATE E L’ABSIDE

Se nella facciata predomina l’elemento decorativo, nelle fiancate

si ritorna alla compostezza delle forme architettoniche. Robusti contrafforti,

terminanti in pinnacoli, scandiscono il corpo della chiesa, tutto percorso da gallerie e

archetti in marmo bianco che creano un particolare contrasto con il rosso del laterizio.

La zona absidale è movimentata da contrafforti, dalle absidi a trifoglio del

transetto e del presbiterio (Giovanni Solari, 1462).

L’INTERNO

Oltrepassiamo ora la soglia. L’interno, solenne e maestoso, trae

ispirazione dal Duomo

di Milano, la fabbrica a cui stavano

contemporaneamente lavorando molti artisti e maestranze della Certosa. Il primo progetto

viene attribuito a Bernardo da Venezia, Giacomo da Campione e Cristoforo da Conigo,

progetto di cui venne realizzata parte della pianta e dell’alzato; Giovanni Solari e

il figlio Guiniforte proseguirono l’opera apportando modifiche al progetto iniziale.

La chiesa è a croce latina, a tre navate affiancate da quattordici cappelle quadrate,

sette per lato; il presbiterio e il transetto hanno uno sviluppo triabsidale. La navata

centrale è a cinque campate, divisa dalle laterali da pilastri a fascio le cui

derivazioni determinano i costoloni della volta a crociera, il tutto impreziosito dalla

decorazione bergognonesca.

di Milano, la fabbrica a cui stavano

contemporaneamente lavorando molti artisti e maestranze della Certosa. Il primo progetto

viene attribuito a Bernardo da Venezia, Giacomo da Campione e Cristoforo da Conigo,

progetto di cui venne realizzata parte della pianta e dell’alzato; Giovanni Solari e

il figlio Guiniforte proseguirono l’opera apportando modifiche al progetto iniziale.

La chiesa è a croce latina, a tre navate affiancate da quattordici cappelle quadrate,

sette per lato; il presbiterio e il transetto hanno uno sviluppo triabsidale. La navata

centrale è a cinque campate, divisa dalle laterali da pilastri a fascio le cui

derivazioni determinano i costoloni della volta a crociera, il tutto impreziosito dalla

decorazione bergognonesca.

LE CAPPELLE

Le cappelle, di alcune delle quali riportiamo una sommaria

descrizione, conservano opere dei più noti maestri del Rinascimento e Barocco lombardo e

italiano: Perugino. Bergognone, Nuvolone, Morazzone, Procaccini. Se escludiamo quelle di

tema mariano, di cui parleremo più avanti, le opere più notevoli sono: nella navata

sinistra, nella seconda cappella, di S. Michele, polittico ricomposto con

"Padre Eterno" del Perugino (1499) e "Dottori" del Bergognone; nella sesta

cappella, di S. Ambrogio, "S. Ambrogio e Santi" del Bergognone (1490); nella

navata destra, nella settima cappella, dell’Annunziata, sopra la porta

di comunicazione col transetto, un frammento di affresco con "S. Caterina" del

Bergognone; nella quinta cappella, di S. Siro, tavole con "S. Siro e 4

Santi" del Bergognone (1491); nella quarta cappella, del Crocifisso,

"Crocifissione" del Bergognone (1490); nella seconda cappella, di S.

Ugone, "Evangelisti" del Bergognone.

IL PRESBITERIO

Inoltriamoci nel presbiterio, iniziando dal transetto di

sinistra (nord), dedicato agli Sforza, mentre l’opposto è dedicato ai Visconti.

IL TRANSETTO DEGLI SFORZA

Al centro è collocato

il cenotafio di

Ludovico il Moro e Beatrice d’Este (Cristoforo Solari, 1497) , destinato,

in un primo tempo, alla chiesa di Santa Maria delle Grazie - la cui tribuna era stata

concepita come mausoleo del Moro – passato alla Certosa nel 1564, qui collocato nel

1891. La decorazione del transetto è del Bergognone: l’"Ecce homo" nella

lunetta della porticina di passaggio alle cappelle del transetto e nel catino absidale

"L’incoronazione della Vergine tra Francesco Sforza e Ludovico il Moro".

LA SAGRESTIA VECCHIA

Passiamo ora nella sagrestia vecchia, il cui portale

d’accesso fu ideato dall’Amadeo nel 1477. Il fregio rappresenta in quattro tondi

i signori di Milano (Alberto Maffioli da Carrara, 1492). La sagrestia, di fattura gotica,

degli inizi del XV sec., conserva ancora il pavimento originario in terracotta. In questa

sala è conservato il polittico in dente d’ippopotamo,

la più antica opera scultorea della Certosa, del primo decennio del XV sec. proveniente

dalla bottega degli Embriachi, acquistato dai Certosini nel 1409 per essere collocato

all’altare maggiore. Questa pregevole opera è composta da tanti tabernacoletti con

statuine di Santi, lo scomparto centrale narra la leggenda dei Re Magi secondo i vangeli

apocrifi, mentre quelle di destra e sinistra raccontano episodi della vita di Cristo e

della Vergine. Una consistente parte delle statuine venne trafugata nell’agosto del

1984, ma recuperata fortunosamente l’anno successivo.

IL LAVABO

Diametralmente opposto alla sagrestia si trova il locale con

l’imponente lavabo, utilizzato dai monaci per le abluzioni rituali prima delle

funzioni sacre. Il portale d’accesso presenta nel fregio i profili delle duchesse di

Milano (Benedetto Briosco, 1490 circa). Il lavabo è opera di Alberto Maffiolo da Carrara

(1489), mentre sulla porta d’accesso al presbiterio si trova la "Madonna del

garofano" di Bernardino Luini (1516).

IL TRANSETTO DEI VISCONTI

Uscendo dal locale del lavabo ci troviamo nel capo del transetto di

destra, dedicato ai Visconti, nel quale campeggia il mausoleo di Gian Galeazzo

Visconti. Il duca moriva a Melegnano nel 1402, chiedendo di essere sepolto alla Certosa in

un ricco mausoleo, di fatto la salma peregrinò in diverse chiese fino a giungere in loco

nel 1474. Al mausoleo lavorarono, dal 1492 al 1497, Cristoforo Romano, Benedetto Briosco,

Galeazzo Alessi, Bernardino da Novate. L'urna con il corpo di Gian Galeazz o è sovrastata

dal mausoleo decorato con episodi della vita dello stesso. Accanto vennero

poi deposti i resti della prima moglie del Visconti, Isabella di Valois. A capo del

transetto è collocato l’altare di san Bruno, mentre nel catino absidale troviamo un

affresco del Bergognone raffigurante "Gian Galeazzo con i figli offrono alla Vergine

delle Grazie il modello della Certosa". Sopra la porta d’ingresso alle cappelle

di destra si può ammirare la "Vergine del tappeto", sempre del Bergognone.

o è sovrastata

dal mausoleo decorato con episodi della vita dello stesso. Accanto vennero

poi deposti i resti della prima moglie del Visconti, Isabella di Valois. A capo del

transetto è collocato l’altare di san Bruno, mentre nel catino absidale troviamo un

affresco del Bergognone raffigurante "Gian Galeazzo con i figli offrono alla Vergine

delle Grazie il modello della Certosa". Sopra la porta d’ingresso alle cappelle

di destra si può ammirare la "Vergine del tappeto", sempre del Bergognone.

IL CHIOSTRO PICCOLO

Il chiostro piccolo, elemento

di passaggio dal Gotico, al Rinascimento, opera di Guiniforte Solari (1462-1464), è

adorno di numerose terracotte eseguite da Rinaldo de’ Stauris forse su disegno

dell’Amadeo. I quattro lati sono composti da cinquanta arcate: a sud si trova il

lavabo dell’Amadeo (1466). Sul chiostrino si affacciano la sagrestia nuova, la

biblioteca e il refettorio.

LA SAGRESTIA NUOVA

La sagrestia nuova venne eretta verso la prima metà del XV sec. e

presenta decorazioni e dipinti seicenteschi.

LA BIBLIOTECA - IL REFETTORIO

La biblioteca attualmente conserva "Corali" del XVI

sec. Nel refettorio, edificato nel terzo decennio del XV sec., i monaci certosini

si riunivano solo nei giorni di festa: mangiavano in silenzio, mentre un confratello

leggeva da un piccolo ambone. Notiamo la raffigurazione della "Vergine"

(Bergognone,1514) al centro della volta.

IL CHIOSTRO GRANDE E LE CELLE

Il chiostro grande venne eretto da Guiniforte Solari (1472):

attorno sorgono ventitré celle (1514), nelle quali i Certosini passavano la loro

vita quasi eremitica, comprendenti tre stanze, servizi e un piccolo orto.

Per un lungo viale alberato si giunge alla basilica di S. Maria delle

Grazie, incontrando dapprima due vestiboli di fattura rinascimentale, in genere non

molto considerati. Il primo a sinistra (1454) era adibito a portineria, mentre nel secondo

(1434) avveniva la distribuzione dei viveri ai poveri, attraverso un’inferriata che

ancora oggi si può vedere. Oltrepassato l’ingresso il visitatore si trova in

un’ampia corte nella quale la cangiante facciata della chiesa fa da quinta

prospettica. A destra sorge il palazzo ducale, ora "gipsoteca", mentre a

sinistra si trovavano un tempo i cantieri della fabbrica.

Per un lungo viale alberato si giunge alla basilica di S. Maria delle

Grazie, incontrando dapprima due vestiboli di fattura rinascimentale, in genere non

molto considerati. Il primo a sinistra (1454) era adibito a portineria, mentre nel secondo

(1434) avveniva la distribuzione dei viveri ai poveri, attraverso un’inferriata che

ancora oggi si può vedere. Oltrepassato l’ingresso il visitatore si trova in

un’ampia corte nella quale la cangiante facciata della chiesa fa da quinta

prospettica. A destra sorge il palazzo ducale, ora "gipsoteca", mentre a

sinistra si trovavano un tempo i cantieri della fabbrica.

di Milano, la fabbrica a cui stavano

contemporaneamente lavorando molti artisti e maestranze della Certosa. Il primo progetto

viene attribuito a Bernardo da Venezia, Giacomo da Campione e Cristoforo da Conigo,

progetto di cui venne realizzata parte della pianta e dell’alzato; Giovanni Solari e

il figlio Guiniforte proseguirono l’opera apportando modifiche al progetto iniziale.

La chiesa è a croce latina, a tre navate affiancate da quattordici cappelle quadrate,

sette per lato; il presbiterio e il transetto hanno uno sviluppo triabsidale. La navata

centrale è a cinque campate, divisa dalle laterali da pilastri a fascio le cui

derivazioni determinano i costoloni della volta a crociera, il tutto impreziosito dalla

decorazione bergognonesca.

di Milano, la fabbrica a cui stavano

contemporaneamente lavorando molti artisti e maestranze della Certosa. Il primo progetto

viene attribuito a Bernardo da Venezia, Giacomo da Campione e Cristoforo da Conigo,

progetto di cui venne realizzata parte della pianta e dell’alzato; Giovanni Solari e

il figlio Guiniforte proseguirono l’opera apportando modifiche al progetto iniziale.

La chiesa è a croce latina, a tre navate affiancate da quattordici cappelle quadrate,

sette per lato; il presbiterio e il transetto hanno uno sviluppo triabsidale. La navata

centrale è a cinque campate, divisa dalle laterali da pilastri a fascio le cui

derivazioni determinano i costoloni della volta a crociera, il tutto impreziosito dalla

decorazione bergognonesca.

o è sovrastata

dal mausoleo decorato con episodi della vita dello stesso. Accanto vennero

poi deposti i resti della prima moglie del Visconti, Isabella di Valois. A capo del

transetto è collocato l’altare di san Bruno, mentre nel catino absidale troviamo un

affresco del Bergognone raffigurante "Gian Galeazzo con i figli offrono alla Vergine

delle Grazie il modello della Certosa". Sopra la porta d’ingresso alle cappelle

di destra si può ammirare la "Vergine del tappeto", sempre del Bergognone.

o è sovrastata

dal mausoleo decorato con episodi della vita dello stesso. Accanto vennero

poi deposti i resti della prima moglie del Visconti, Isabella di Valois. A capo del

transetto è collocato l’altare di san Bruno, mentre nel catino absidale troviamo un

affresco del Bergognone raffigurante "Gian Galeazzo con i figli offrono alla Vergine

delle Grazie il modello della Certosa". Sopra la porta d’ingresso alle cappelle

di destra si può ammirare la "Vergine del tappeto", sempre del Bergognone.