STORIA-ARTE

In Croazia un imperatore, un papa ed un arcivescovo, ferventi devoti di Maria, ne diffusero il culto fin dal VII secolo. L'imperatore bizantino Eraclio (610-641), che portava sempre nelle sue spedizioni militari un'icone della Madre di Dio, chiamò i Croati in Dalmazia nella prima metà del secolo VII e provvide subito alla loro cristianizzazione con l'aiuto del papa dalmata Giovanni IV (640-642). I missionari, venuti da Roma, non trovarono difficoltà di sorta, seguendo i consigli del pontefice nel loro lavoro apostolico: portare a Gesù tramite Maria.

Dedicate a Maria le prime cattedrali

Una

chiara testimonianza di questo indirizzo è data dal mosaico dell'abside della

cappella S. Venanzio che Giovanni IV fece innalzare a fianco del battistero del

Laterano in onore dei martiri dalmati: accanto a Gesù benedicente tra angeli e

santi domina la Vergine orante, vestita d'azzurro, adorna del pallio e

d'una croce d'oro sul petto.

Giovanni di Ravenna, primo arcivescovo di

Salona-Spalato (640), diede libero sfogo al suo amore per Maria fin dall'inizio

della sua attività pastorale, ponendo sotto la protezione di lei la nuova

provincia ecclesiastica e l'evangelizzazione dei Croati ancora primitivi e di

recente stabiliti su quelle coste adriatiche. Restaurò e trasformò in

chiesa-cattedrale il mausoleo dell'imperatore Diocleziano fino allora

consacrato a Giove.

Infatti,

nella "Storia Salonitana" si legge: "L'arcivescovo Giovanni

trasformò

questo tempio in chiesa, consacrandola con grande devozione e alla presenza di

molta gente a Dio e alla gloriosa Vergine Maria" . La

fiamma iniziale così viva della devozione mariana si sviluppò nel corso dei

secoli a somiglianza di un lievito che agita e feconda la pasta mediante il

contributo di re, vescovi, sacerdoti, religiosi e monaci, come i benedettini

francesi nell' IX secolo e quelli di Montecassino nell'XI secolo.

La

liturgia glagolitica

L'amore

per Maria penetrò tutte le generazioni e i diversi ceti sociali, esprimendosi

in ogni campo attraverso vivaci e significative manifestazioni religiose e

culturali. E ciò fu favorito anche dalla diffusione del rito romano-slavo,

detto "glagolitico" dei santi Cirillo e Metodio.

È ovvio che la celebrazione degli uffici liturgici mariani in lingua croata agevolava la devozione mariana e la faceva praticare con più slancio e con frutti sempre più abbondanti. I semi di culto mariano sparsi dai primi missionari e poi dai santi Cirillo e Metodio, i grandi apostoli degli slavi, portarono frutti abbondanti e si radicarono profondamente nell'animo delle popolazioni appena convertite, rendendo familiare il ricorso a Maria nei vari pericoli della vita, sia individuale che collettiva. Tutto questo venne anche facilitato dalla liturgia che, sotto la spinta di san Metodio, sopravvissuto al fratello minore Cirillo, cominciò ad essere celebrata in slavo: è la cosiddetta "liturgia glagolitica", in parte ancora in uso. C'erano dei contrasti, tuttavia, tra coloro che propugnavano una maggiore fedeltà alla liturgia romana ed è interessante come la prima preghiera mariana in slavo che conosciamo - risalente al secolo XI - si riferisca probabilmente proprio a tali contese: «Proteggi, Signore, i tuoi servi, con decreti di pace e rendi noi, che confidiamo nella Beata Vergine Maria, senza affanni davanti a tutti i nostri nemici».

Si considera come il primo santuario mariano

quello di Solin (antica Salona), detto Gospe od Otoka (Madonna dell'Isola),

fatto costruire dalla regina Jelena verso la metà del secolo X, accanto ad

un'altra chiesa, dedicata a santo Stefano, che serviva come mausoleo della

dinastia. Jelena invece volle essere

sepolta nella chiesa mariana, come testimonia ancora la sua lapide sepolcrale.

L'apogeo del regno croato si ebbe con

Zvonimir (1075-1089), protetto dal grande papa Gregorio VII. Egli, accanto alla residenza reale di Knin

fece erigere la cattedrale per il vescovo metropolita della Croazia, sino

allora senza sede fissa; Zvonimir volle che fosse dedicata alla Vergine Maria e

il giorno della consacrazione, la festa dell'Assunta del 1076, rimase nella

storia della nazione per solennità e per concorso di personaggi e di popolo.

Il baluardo della cristianità

Dopo

la morte di Zvonimir e alcuni anni di anarchia e lotte dinastiche, la Croazia

venne annessa nel 1097 al regno d'Ungheria.

A partire da questo momento la vita politica ed economica si spostò a

Zagabria e il Paese si avviò verso un processo di feudalizzazione. Intorno al 1300 la pressione musulmana si

fece assai forte; e gli eserciti turchi risalirono la penisola balcanica, investendo e conquistando uno dopo l'altro i vari stati della regione e

puntando sull'impero tedesco.

La Serbia preferì scendere a patti; la Bosnia, conquistata nel 1463, restò con brevi intervalli in mano ai turchi fino al 1878, ma la Croazia rimase un ostacolo insormontabile. Si può ben dire che l'eroica resistenza di questo popolo sia stata di estrema importanza per l'Europa, la cui storia sarebbe stata certamente molto diversa se gli eserciti turchi avessero avuto via libera in Croazia e nella vicina Slovenia. Il titolo cui i croati tengono di più e che quasi compendia questi secoli di lotta e di sofferenza è quello di antemurale christianitatis (baluardo della cristianità), conferito loro dal papa Leone X all'inizio del 1500.

L'antico

regno croato, che comprendeva l'attuale Croazia, la Bosnia e l'Erzegovina, si

ridusse a un sottile arco di territorio che andava dalla Dalmazia all'Ungheria:

sono le reliquiae reliquiarum Croatiae, come le definiscono con amarezza le

cronache del tempo, ossia "i resti dei resti della Croazia".

L'attaccamento

alla fede cattolica e alla sede di Roma e in particolare al culto mariano,

molto profondo e radicato nel popolo, contribuì in modo determinante all'esito

della lotta contro i turchi. I fedeli combattevano anche per non cedere agli

infedeli le chiese e le immagini che vi si veneravano. Quando erano costretti ad emigrare, come

principale loro bene prezioso, portavano sempre con sé le immagini dei loro

santuari. Se poi una di esse era

ritrovata intatta sotto le macerie delle chiese o nei vari nascondigli in cui

venivano celate nell'imminenza del pericolo, lo si considerava un segno di

protezione e di speranza, un incoraggiamento alla lotta.

Gran

parte dei santuari della Croazia ebbero a che fare, in un modo o nell'altro,

con le invasioni e la dominazione turca e quindi tali luoghi risultano

particolarmente significativi per la loro storia. Gli ex voto di quel periodo, in buon numero ancora conservati,

riguardano molto spesso i pericoli corsi dai fedeli durante le scorrerie

turche.

Gli

Asburgo ebbero il merito di difendere la Croazia dalle mire espansionistiche

turche, ma con la propria politica assolutista e accentratrice suscitarono

gravi malcontenti nella popolazione. Essi sfociarono più volte in congiure e

insurrezioni, incoraggiate dal progressivo declino del potere ottomano dei

Balcani.

La

tensione si allentò quando nel 1868 si giunse finalmente a un compromesso, in

forza del quale la Croazia-Slavonia, pur continuando a far parte del regno

d'Ungheria, ottenne un'ampia autonomia.

In

questo periodo cominciò a rifiorire anche la vita cattolica e con essa i

santuari mariani.

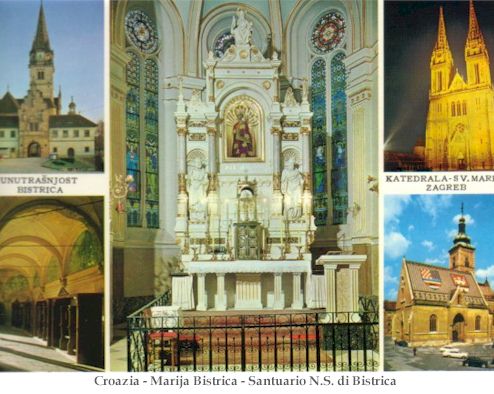

A difesa dell'identità

cristiana

Alla

fine della prima guerra mondiale, con il crollo della monarchia asburgica,

nacque il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni (comprendente anche la

Bosnia-Erzegovina), che nel 1929 prese il nome di Jugoslavia.

Dopo l'occupazione da parte delle truppe tedesche, ungheresi e italiane, verificatasi durante la seconda guerra mondiale, il popolo croato dovette subire un nuovo lungo periodo di persecuzioni: quelle del dominio comunista. Come in passato, la sua reazione fu di stringersi attorno al clero, alle sue tradizioni e ai suoi santuari. Tuttavia verso la fine degli anni Sessanta prese l'avvio una fase di distensione che portò al ristabilimento delle relazioni diplomatiche tra la Jugoslavia e il Vaticano. Un significato particolare ebbe, nel 1976, il cosiddetto "giubileo croato": la celebrazione congiunta dei mille anni del santuario mariano della Madonna dell'isola di Solin, considerato il più antico della nazione, e dei mille e trecento anni dell'evangelizzazione del popolo croato. I centri principali di questo giubileo furono due santuari, quello di Solin edificato dalla regina Jelena e ricostruito nel secolo scorso, e il santuario nazionale di Marija Bistrica. Per promuovere la conoscenza delle radici cristiane della nazione, e quindi contrastare l'educazione impartita dal regime, nella scuola si organizzò "il torneo della regina Jelena", con una serie di domande che inducevano i giovani a ricercare le radici cristiane della storia croata e il significato del culto mariano nella loro cultura.