STORIA-ARTE

La nascita della Grecia cristiana si può far risalire alla

perfetta fusione del cristianesimo con la componente politica romana e quella

culturale ellenistica operata da Costantino (307-337). Fu lui a

convocare il primo concilio ecumenico

- quello di Nicea del 325, che sancì la condanna dell'arianesimo - e a

trasferire la capitale a Costantinopoli (330).

Un grande e immediato sviluppo del culto della Vergine nell'Oriente

greco e poi anche in Occidente fece seguito al concilio di Efeso (431), che si

celebrò in una chiesa mariana e che ebbe come suo motto emblematico «Maria

Theotòkos» (Maria genitrice di Dio): praticamente tutte le feste mariane e i

tipi iconografici fino al Medioevo avanzato provennero dall'Oriente e da

Bisanzio in particolare.

convocare il primo concilio ecumenico

- quello di Nicea del 325, che sancì la condanna dell'arianesimo - e a

trasferire la capitale a Costantinopoli (330).

Un grande e immediato sviluppo del culto della Vergine nell'Oriente

greco e poi anche in Occidente fece seguito al concilio di Efeso (431), che si

celebrò in una chiesa mariana e che ebbe come suo motto emblematico «Maria

Theotòkos» (Maria genitrice di Dio): praticamente tutte le feste mariane e i

tipi iconografici fino al Medioevo avanzato provennero dall'Oriente e da

Bisanzio in particolare.

Da templi pagani a chiese dedicate alla Vergine

Molti templi pagani dell'antica Grecia

vennero trasformati in chiese cristiane e spesso dedicate alla Vergine. Ad Atene, centro culturale prestigioso e

ancora animato da pensiero pagano, il celebre Partenone, tempio di Atena, dea

della sapienza, nel 432 venne dedicato alla Santa Sapienza ("Aghia

Sofia": il Verbo, Cristo), apportandovi solo delle lievi modifiche

all'interno. Tuttavia il culto mariano

vi divenne prevalente e nel 662 si ebbe una nuova dedicazione: la Vergine era

invocata nel tempio come "Panaghia Ateniotissa" (la Tuttasanta di

Atene): in pratica il culto a Maria venne a rimpiazzare quello ad Atena. Il

termine "Tuttasanta" ("Panaghia"), è quello corrente in

Grecia per indicare e invocare Maria e corrisponde in pratica al nostro

"Madonna".

A

difesa di Costantinopoli

Durante gli oltre mille anni di vita

dell'impero romano d'Oriente, la Grecia propriamente detta perse quasi del

tutto la sua importanza politica e culturale, il centro dell'impero divenne

Bisanzio, l'odierna Istanbul, fonte inesauribile di cultura e

fondamentale centro di diffusione del culto mariano. Costantinopoli nel corso della sua lunga

storia subì ben trenta assedi, ma cadde solo due volte. Resistette tante volte

ai nemici, grazie alla saldezza delle mura e al famoso "fuoco greco",

una miscela incendiaria rimasta a lungo segreta, ma, secondo gli abitanti della

città, grazie anche alla costante

protezione della Vergine.

Costantinopoli, che stando all'ammirata

testimonianza dei viaggiatori e mercanti medioevali «aveva più chiese che i giorni dell'anno», ne contava almeno

settanta dedicate alla Vergine. Di queste chiese, quattro, e tutte risalenti al

V secolo, ebbero un'importanza eccezionale, non solo dal punto di vista della

devozione, ma anche dell'arte, della liturgia e della stessa storia: Blakernes,

la Kalkopratia, l'Odigitria e la Fonte di Vita.

La chiesa più celebre era Blakernes, posta

ad angolo fra l'insenatura del porto

(il Corno d'Oro) e le mura.In essa si conservava una celebre reliquia

mariana , la "veste" della Vergine, trafugata dalla Terra Santa nel

471. All'intercessione della "Blakerniotissa" (Beata Vergine di Blakernes)

si attribuiva la salvezza dai tantissimi pericoli corsi dalla città e

dall'impero, tanto che ella era invocata come "Stratega Protettrice",

una specie di giudice dei soldati per difendere la patria.

Nella chiesa della Kalkopratia si venerava

un'altra celebre reliquia, il "cinto" della Vergine. L'Odigitria

invece aveva al centro del culto l'icona omonima. Divenne famosa perché

attribuita a san Luca. Tutte le Odigitrie che si venerano sia in Oriente che in

Occidente hanno quest'immagine come prototipo; da essa derivano anche tutte le

tradizioni che attribuiscono al terzo evangelista le immagini venerate in tanti

santuari. Il quarto santuario, Maria Fonte di Vita, è

l'unico tuttora esistente; ha come centro di culto una fonte sacra. In tutto

l'Oriente e nello stesso Occidente sono sorti numerosissimi santuari con la stessa denominazione di quelle di

Costantinopoli.

La

guerra contro le immagini

A questo inizio così trionfale del culto

mariano seguì la violenta bufera dell'iconoclastia o lotta contro le immagini,

divampata tra il 726 e l'843, anno in cui l'imperatrice Teodora, convocò un

concilio a Costantinopoli e ristabilì ufficialmente il culto delle immagini.

In tale periodo invano si opposero

all'imperatore l'ultimo dei padri della Chiesa, san Giovanni Damasceno, il papa

di Roma e i monaci: molti di questi ultimi subirono il martirio.

La maggior parte delle immagini (icone

portatili, affreschi e mosaici) furono distrutte inesorabilmente, con un danno

enorme non solo per la devozione, ma anche per la cultura, e con la perdita di

moltissime opere del periodo più fiorente dell'arte bizantina. Alcune immagini

si s alvarono in circostanze più o meno fortunose o anche prodigiose, dando così

origine ad una serie ricca di leggende, fra le quali è molto difficile

orientarsi. In seguito la produzione delle immagini riprese con nuovo

vigore. Lo stile tuttavia si modificò

sensibilmente; si fece severo e in qualche modo anche ripetitivo. La sontuosità delle opere dei secoli

precedenti cedette il passo ad una composta semplicità.

alvarono in circostanze più o meno fortunose o anche prodigiose, dando così

origine ad una serie ricca di leggende, fra le quali è molto difficile

orientarsi. In seguito la produzione delle immagini riprese con nuovo

vigore. Lo stile tuttavia si modificò

sensibilmente; si fece severo e in qualche modo anche ripetitivo. La sontuosità delle opere dei secoli

precedenti cedette il passo ad una composta semplicità.

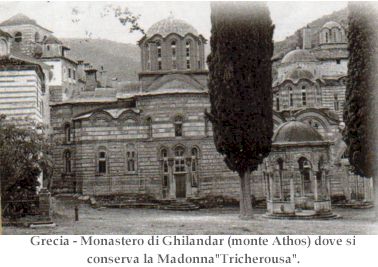

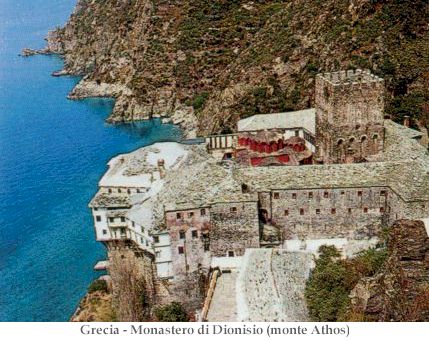

Il

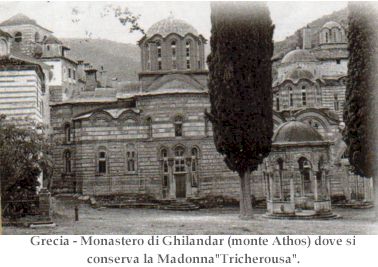

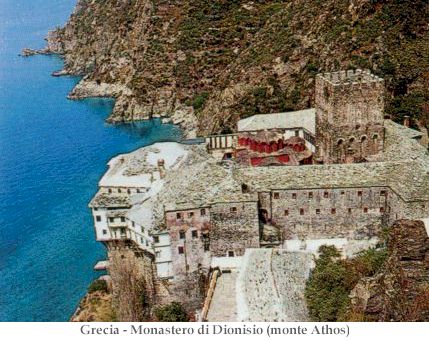

monte Athos con i « giardini di Maria»

Dopo la crisi iconoclasta cominciò l'ascesa

del monte Athos, ribattezzato come "Santa montagna” cuore spirituale,

culturale e artistico di tutto l'Oriente ortodosso, a partire dal mille fino a tutt'oggi.

Il

Monte Athos ha tutta una serie di santuari, per cui è chiamato i

"Giardini di Maria". Situato su una piccola e suggestiva penisola

delle Cicladi, tutta foreste e scogliere a picco sul mare, è popolato a partire

dai secoli VI-VII esclusivamente da monaci, i quali raggiunsero, nel 1400, il

numero di 40 mila. Oggi sono circa 1200 e vivono in venti monasteri, in eremi

e celle, seguendo speciali leggi e tradizioni. La loro devozione è molto viva

e viene espressa nella preghiera liturgica con lunghe ufficiature, con la

recita dell'inno Acatisto, con processioni dietro icone mariane e con

pellegrinaggi da una comunità all'altra, in date stabilite, per venerare

particolari immagini della Vergine. Inoltre essi fanno a gara per dipingere

icone mariane dai titoli più diversi: Kyriotissa (la Sovrana), Nicopéia

(la Vittoriosa), Odigitria (la Indicante la via per Cristo), Eleùsa

(la Tenerezza), Basilissa (la Regina), Platìtera (la più ampia

dei cieli), ecc., per diffondere poi nel mondo e soprattutto tra i loro ospiti.

In ogni monastero vi è quindi

abbondanza di

icone mariane, che sono considerate dai monaci segno visibile del mondo

spirituale, ma ve n'è più di una che è venerata in modo speciale da tutti. La Panaghia

Tricherousa, la "Madonna delle tre mani”, è una delle più celebri per

la presenza in basso di un ex voto a forma di mano e perché, secondo la

tradizione, fu fatta dipingere da S. Giovanni Damasceno in ringraziamento alla

Vergine per avergli miracolosamente riattaccato la mano destra fattagli

tagliare da un califfo iconoclasta. L’Axion Estin (“E’ degno”) -nome

derivato dalle prime parole di una preghiera rivolta alla Vergine e insegnata a

un monaco da un angelo -è un’icona considerata la patrona dell’Athos. La Gorgoepikoos

è la Vergine “Pronta all’ascolto”,

venerata nel monastero di Dochiariu, mentre in quello di Gregoriou è custodita

la Galactotrofusa, cioè la Vergine nell’atteggiamento di nutrire col suo

latte il Bambino Gesù. Nella piccola cappella del monastero di Vatopädi, dove i

monaci sono soliti emettere i loro voti, è dipinta la Panaghia Paramythia, l’Avvocata

o la Vergine del conforto, alla quale è legata una singolare leggenda.

Le Meteore

Un

luogo mariano molto simile al Monte Athos è costituito dalle Meteore, monasteri

appollaiati in cima a rocce che si elevano perpendicolari dalla pianura della

Tessaglia. I monaci incominciarono a dimorarvi dall'XI secolo e raggiunsero il

massimo sviluppo con venti-trenta monasteri nel secolo XIV, mentre oggi se ne

contano solo sei. La lode alla Madre di Dio è quotidiana sia privata che nelle

lunghe ufficiature liturgiche in comune, e l'arte pittorica la riflette nelle

icone, negli affreschi, in miniature e in ricami su paramenti sacerdotali. Tra

le icone più venerate figurano la Madonna delle lacrime del secolo XIV

nel monastero della Grande Meteora e la Vergine in trono del

secolo XVI nella chiesa del monastero di Barlaam .

Sotto

il giogo turco

Alla dissoluzione dell'impero latino

d'Oriente (1261) fece seguito un periodo di guerre civili che indebolirono

l'impero d'Oriente favorendo l'avanzata ottomana. Il 29 maggio 1453, le truppe di Maometto II

presero d'assalto Costantinopoli, e successivamente la saccheggiarono facendo

strage degli abitanti. Nei giorni

precedenti si erano avute solenni processioni penitenziali recanti per le vie

della città l'icona dell'Odigitria, ma l'ora di Costantinopoli era

segnata. Comunque i turchi si

affrettarono a profanare e distruggere l'icona, quasi a voler annientare, con

tale gesto, la speranza dal cuore dei fedeli superstiti. Le chiese della città,

diven uta capitale dell'impero turco, vennero quasi tutte trasformate in moschee

o distrutte. Ma il culto mariano rimase particolarmente sviluppato fra i marinai delle isole

dell'Egeo, i quali erano spesso protagonisti di trafugamenti di immagini o di

loro salvataggi davanti all'avanzata dei turchi. Molto venerata fra di loro era l'icona "Kardiotissa",

avente per prototipo la Madonna del perpetuo soccorso, situata nella chiesa di

Sant'Alfonso de' Liguori a Roma.

uta capitale dell'impero turco, vennero quasi tutte trasformate in moschee

o distrutte. Ma il culto mariano rimase particolarmente sviluppato fra i marinai delle isole

dell'Egeo, i quali erano spesso protagonisti di trafugamenti di immagini o di

loro salvataggi davanti all'avanzata dei turchi. Molto venerata fra di loro era l'icona "Kardiotissa",

avente per prototipo la Madonna del perpetuo soccorso, situata nella chiesa di

Sant'Alfonso de' Liguori a Roma.

I marinai invocavano la Vergine

attribuendole appellativi curiosi e suggestivi che ricordavano un po' tutti gli

aspetti della vita di mare: lei era "Colei che tiene saldo l'albero",

la "Marinara", la "Capitana", "Colei che lotta contro

le onde", ecc. Il santuario greco più celebre del periodo turco era quello

di Sifronos, un'isola delle Cicladi; esso, prima dell'ascesa di Tinos,

rappresentava in qualche modo il santuario mariano nazionale.

L'Annunciazione

come festa nazionale

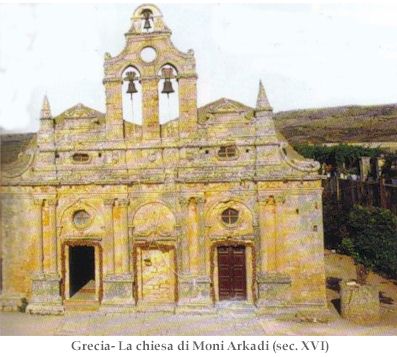

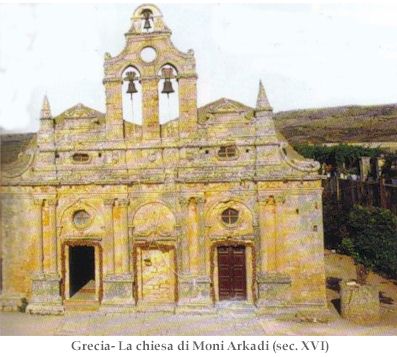

La lotta per l'indipendenza della Grecia,

iniziata nel 1821 e protrattasi per vari anni fra alterne vicende, fu

indissolubilmente legata ad alcuni aspetti del culto mariano, anche per

quell'inestricabile intreccio di religione e politica che è caratteristico

della cristianità orientale.

I rivoluzionari si legarono con giuramento

in un santuario mariano del Peloponneso (Aghia Lavra); molti di loro fecero e

mantennero poi dei voti in onore della "Tuttasanta"; inoltre fu

scelto proprio il 25 marzo, festa dell'Annunciazione, come ricorrenza

nazionale. Grande risonanza ebbe poi il

rinvenimento dell'icona di Tinos, avvenuta nel 1824, proprio nel pieno della

lotta contro i turchi; ne sorse un santuario che divenne ben presto il più

frequentato della nazione.

convocare il primo concilio ecumenico

- quello di Nicea del 325, che sancì la condanna dell'arianesimo - e a

trasferire la capitale a Costantinopoli (330).

Un grande e immediato sviluppo del culto della Vergine nell'Oriente

greco e poi anche in Occidente fece seguito al concilio di Efeso (431), che si

celebrò in una chiesa mariana e che ebbe come suo motto emblematico «Maria

Theotòkos» (Maria genitrice di Dio): praticamente tutte le feste mariane e i

tipi iconografici fino al Medioevo avanzato provennero dall'Oriente e da

Bisanzio in particolare.

convocare il primo concilio ecumenico

- quello di Nicea del 325, che sancì la condanna dell'arianesimo - e a

trasferire la capitale a Costantinopoli (330).

Un grande e immediato sviluppo del culto della Vergine nell'Oriente

greco e poi anche in Occidente fece seguito al concilio di Efeso (431), che si

celebrò in una chiesa mariana e che ebbe come suo motto emblematico «Maria

Theotòkos» (Maria genitrice di Dio): praticamente tutte le feste mariane e i

tipi iconografici fino al Medioevo avanzato provennero dall'Oriente e da

Bisanzio in particolare. alvarono in circostanze più o meno fortunose o anche prodigiose, dando così

origine ad una serie ricca di leggende, fra le quali è molto difficile

orientarsi. In seguito la produzione delle immagini riprese con nuovo

vigore.

alvarono in circostanze più o meno fortunose o anche prodigiose, dando così

origine ad una serie ricca di leggende, fra le quali è molto difficile

orientarsi. In seguito la produzione delle immagini riprese con nuovo

vigore.

uta capitale dell'impero turco, vennero quasi tutte trasformate in moschee

o distrutte. Ma il culto mariano rimase particolarmente sviluppato fra i marinai delle isole

dell'Egeo, i quali erano spesso protagonisti di trafugamenti di immagini o di

loro salvataggi davanti all'avanzata dei turchi.

uta capitale dell'impero turco, vennero quasi tutte trasformate in moschee

o distrutte. Ma il culto mariano rimase particolarmente sviluppato fra i marinai delle isole

dell'Egeo, i quali erano spesso protagonisti di trafugamenti di immagini o di

loro salvataggi davanti all'avanzata dei turchi.