La

campana di Maria

La

preghiera d'intercessione alla Vergine era spesso richiamata dalla campana

di Maria, mentre dall'alto della chiesa del monastero suonava a mezzogiorno

e sul calar del sole l''Angelus e lasciava interrompere ogni lavoro e

perfino le sedute ufficiali del Consiglio cantonale. I pastori, poi, che si

trovavano sulle montagne dove non arrivava il suono della campana, sceglievano

uno tra loro perché su di un'altura, con il rustico megafono di un imbuto da

latte, annunziasse il momento della preghiera e l'invocazione da rivolgere a

Maria, l’”amabile Madre di Dio e nostra". In Svizzera, prima ancora che si

diffondesse in Europa l'uso di suonare l'Angelus, si dedicavano alla Madonna le

campane. Hinterrhein (Grigioni) aveva già la sua campana di Maria al XIII

secolo; a Zurigo nel 1331 il "Grossmünster" e nel 1340 il "Fraumünster"

avevano anche la loro campana consacrata a Maria. Nel secolo XV in città e in

campagna, in montagna e in pianura, dappertutto, si volevano avere campane

ornate con un'immagine di Maria e con le parole dell'angelo

dell'Annunciazione, perché si credeva che Maria prendesse così sotto la sua

protezione l'intera contrada sulla quale si diffondeva il suono della sua

campana.

Le

immagini venerate in casa

Punti di richiamo alla preghiera a Maria erano anche le

sue immagini venerate nelle case, lungo le strade, le siepi, i ponti, sulle

fontane dove, specie nella Svizzera tedesca, risaltavano statuine della

Vergine con scettro e corona o i simboli della sua Immacolata Concezione. I

vescovi, gli abati e gli istituti ecclesiastici amavano fregiare i loro stemmi

e sigilli con l'immagine di Maria. L'abate di Engelberg scelse nel 1232 la

Regina del Cielo assisa nel suo trono; il monastero di Einsiedeln si servì nel

1249 d'un sigillo raffigurante la Madonna seduta, che tiene come scettro un

giglio nella mano destra e il Bambino Gesù nella sinistra; il santo nazionale

svizzero, Nicola della Flüe, portava lui pure sul suo sigillo l'immagine della

Madre di Dio. Quando a Lucerna si volevano onorare nobili signori o dotti o

cittadini meritevoli, si rimettevano loro monete o medaglie d'argento

rappresentanti Maria, Patrona della città.

Le

devozioni alla Madonna

La preghiera più in uso fuori dell'Angelus era la Salve Regina, che nei sabati e nei giorni di festa della Vergine veniva cantata dal clero nelle chiese e, a volte, in qualche chiesa, i fedeli ne ordinavano la recita come si ordina l’applicazione di una Messa. Seguiva la recita del Rosario e, infine, una devozione particolare, chiamata “Trentina” o “Quarantina” di Nostra Signora, che consisteva nel recitare delle preghiere dopo la festa dell’Assunta per 30 o 40 giorni con l’aggiunta di qualche mortificazione.

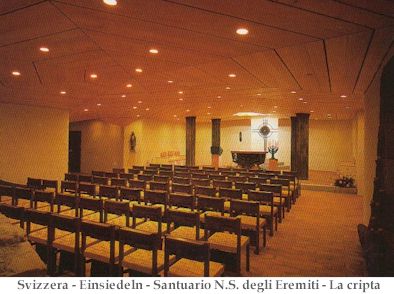

Il

santuario mariano, baluardo della fede cattolica

Molti fatti stanno a

testimoniare come la presenza di un santuario mariano in una determinata area,

al tempo delle lotte fra cattolici e riformati, abbia costituito un efficace

baluardo, soprattutto nel cuore dei fedeli, contro l'avanzata del

protestantesimo. In alcuni casi, anzi,

apparizioni o fenomeni prodigiosi sono stati determinanti per il ritorno alla

fede cattolica, e l'esempio più significativo è forse costituito dal santuario

di Siluva, in Lituania. La sopravvivenza del cattolicesimo in Svizzera è molto

spesso dovuta alla presenza di santuari particolarmente venerati o alla

tensione spirituale suscitata nei fedeli da qualche fenomeno prodigioso. Nella

battaglia di Gubel, decisiva per la persistenza del cattolicesimo nei cinque

cantoni che non avevano aderito alla riforma di Zwingli, i seicentocinquanta

soldati cattolici che si opponevano ai seimila protestanti avevano come grido

di guerra: «Maria, madre di Dio». Su

quel medesimo campo di battaglia fu in seguito eretta una cappella mariana a

ricordo dell'avvenimento ritenuto prodigioso. Lucerna

non passò alla riforma grazie all'apparizione di Maria a un magistrato

cittadino, Maurizio di Mettenwyl, avvenuta l'8 maggio 1531. Mentre prima i magistrati erano pronti o

rassegnati a seguire l'esempio delle tante altre città che aprivano le porte

alle truppe di Zurigo, fu tale l'impressione suscitata dall'avvenimento che la

cittadinanza si oppose validamente alle pressioni e alle stesse forze dei riformati.

Nel Canton Ticino le città di Locarno e Lugano respinsero la predicazione dei

riformatori proprio in nome del culto mariano: ad esso fecero appello i

predicatori cattolici che si opponevano a quelli riformati nei vari dibattiti.

suscitando l'entusiasmo dei fedeli presenti, destinato poi a sfociare in un

rinnovato movimento di devozione verso i santuari mariani cittadini.

|

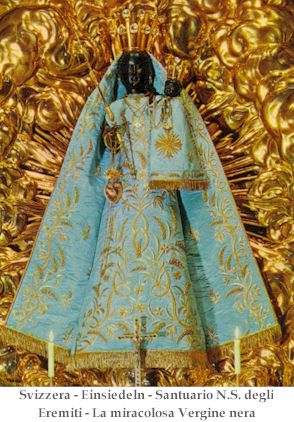

Ida Hahn-Hahn, scritrice e poetessa scrive su Einsiedln La contessa Ida Hahn-Hahn (1805-1880), scrittrice e poetessa tedesca, che in un romanzo descrisse queste forti impressioni d'un suo pellegrinaggio a Einsiedeln: "Da tutte le parti della vasta chiesa, dagli anditi, dalle cappelle, dai banchi, dai gradini degli altari, sale, si abbassa, risale una marea, un uragano di preghiere. Vi è chi recita a mezza voce, nella propria lingua, le sue orazioni, piangendo, in un lamento, esultando, implorando, angosciosamente, con ferma fiducia, gemendo, lodando. Alcuni pregano con le sole lacrime, altri con i propri sospiri, altri, infine, con parole tronche. Tutte le sofferenze e tutti i dolori, tutte le necessità e tutte le avversità, tutte le lotte e tutti gli affetti e tutte le speranze della terra si assiepano in questo punto del mondo, si fondono in un unico e pauroso accordo che fa tremare le vene e i polsi: è lo spirito dell'umanità che cerca, nostalgicamente, riparo nel cuore di Dio... Andai due notti successive nella galleria della chiesa grande. Giungeva alle mie orecchie la preghiera di una moltitudine di pellegrini, in un gorgoglìo simile a quello di un grosso ruscello. Non vi sarà, forse, nessun'altra chiesa del mondo nella quale, come in quella di Einsiedeln, la Beatissima Vergine venga ininterrottamente onorata ed invocata dalle primissime ore del mattino a tarda notte. Ed appunto per questo Einsiedeln gode di altissimi privilegi ed è ricordato tra i più famosi santuari". |

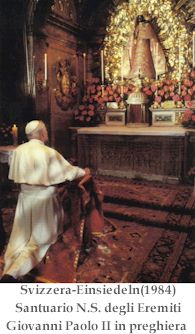

I

pellegrini Papa Paolo VI e Papa Giovanni Paolo II Giovanni Battista Montini, quand'era arcivescovo di Milano, vi si recava con una certa periodicità per i suoi ritiri e Giovanni Paolo II vi tenne una sua visita il 15 giugno 1984, e all'Angelus del 29 gennaio 1989 ne parlò con nostalgia ai fedeli riuniti nella piazza di S. Pietro a Roma: "Ricordo con gioia e gratitudine la visita che vi feci nel giugno del 1984, in occasione del viaggio pastorale che mi condusse tra i cattolici svizzeri. Mi sentii allora pellegrino con l'immensa folla di coloro che, giornalmente, attraversato il piazzale del monastero, salgono la scalinata che porta alla chiesa abbaziale per raggiungere la 'Cappella delle Grazie', all'interno di quello splendido tempio barocco".

Il Canto mariano di Melk Nel Canto mariano di Melk la lode alla Madonna è rigorosamente legata alla tradizione liturgica cristiana e si compone di una solenne enumerazione delle qualità simboliche e dogmatiche di María. I versi conclusivi che qui riportiamo si rivolgono con una devota preghiera alla Madonna: Regina del cielo, porta del paradiso, scelta dimora di Dio, SACRARIUM SANCTI SPIRITUS, SII PER NOI TUTTI AIUTO NELLA NOSTRA ULTIMA ORA. SANCTA MARIA.

|